日本軍の中国空爆:錦州・重慶

しかし、日本は空襲の被害国であっただけではありません。

戦争の初期には、日本軍が中国の都市への空爆を何年にもわたって行っていたことを忘れてはなりません。

しかし、日本は空襲の被害国であっただけではありません。

戦争の初期には、日本軍が中国の都市への空爆を何年にもわたって行っていたことを忘れてはなりません。

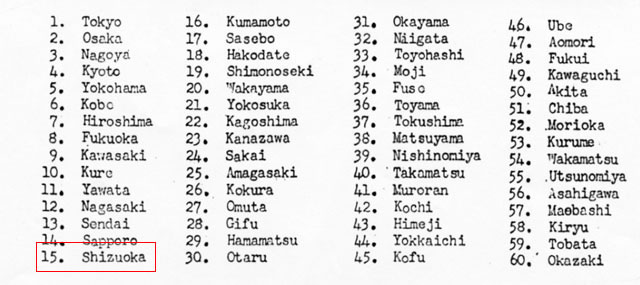

浜松市は第1回中小都市空襲の攻撃目標に選定され、1945年6月18日未明、B29、130機の空襲を受けました。投下された焼夷弾は合計で827トン。

目撃証言など地上で確認された浜松への空襲は27回です。死者は、資料によって2447人・2947人・3239人・3554人とあり、正確にはわかりません。

浜松の空襲被害は、横浜市に続き全国6位の規模といわれています。

(米国立公文書館資料)

工藤洋三さん提供

Tactical Mission Report (作戦任務報告書)秘密

野戦命令第1号 作戦任務第271,272,273,274号

目標:沼津,大分,桑名,平塚の市街地 1945年7月16-17日

(以下,沼津市の報告の概要を紹介する)

7月17日未明の空襲では、マリアナ基地を出撃した米軍機119機が沼津市街地を襲い、合計940トンもの焼夷弾を投下しました。

この結果9523戸を焼失、274人の死者を出す被害を受け、米軍が爆撃目標にした沼津市の中心市街地の89.5%を破壊されました。面積焼夷率は全国で2番目でした。

1945年7月26日の朝、マリアナのテニアン島から飛来した1機の米軍B29が、4.5トンもある特殊高性能爆弾を島田町扇町に投弾しました。長崎に投下した原子爆弾と同じ形で黄色に塗り、「パンプキン」と名づけた爆弾でした。

たった1発により即死者35人、重傷を負い、死に至った人14人、負傷者150余人。たくさんの家族の運命が一変しました。

※写真をクリックすると拡大表示されます。

防空監視哨――帝国陸軍の組織で、敵機を発見したら直ちに防衛司令官に報告する役目を担った。敵機に対して軍備を整え、近隣住民に警報を発令した。主に青年学校の生徒が動員され、太平洋戦争が始まったころからは、24時間体制で行われた。1944年11月1日に初めて日本に飛来したB29を識別したのも、伊豆半島の稲取の防空監視哨の青年だった。

※写真をクリックすると拡大表示されます。

※写真をクリックすると拡大表示されます。

| 年 | 月日 | 日本 | 世界 |

|---|---|---|---|

| 1944 | 6.6 | 連合軍、ノルマンディーに上陸 | |

| 6.15 | 米軍、サイパン島に上陸 | ||

| 6.19 | マリアナ沖海戦 | ||

| 7.7 | サイパン島の日本軍守備隊、玉砕 | ||

| 7.18 | 東条内閣、総辞職 | ||

| 7.20 | 参謀総長「本土沿岸築城実施要綱」 (九十九里浜、鹿島灘、八戸付近に陣地構成を命令) |

||

| 7.21 | 関東地方を防衛するための大本営直轄部隊第36軍(初の本土決戦兵団)を編成 | ||

| 7.22 | 小磯内閣、組閣 | ||

| 7.24 | 大本営「陸海軍爾後ノ作戦指導大綱」 (決戦「捷号作戦」準備を命令。本土方面は捷3号作戦) |

||

| 8.1 | ワルシャワで民衆蜂起 | ||

| 8.4 | 内閣「国民総武装」閣議決定。職場・学校で竹槍訓練開始 | ||

| 8.19 | 御前会議「今後採ルベキ戦争指導ノ大綱」決定(「捷号作戦」確認、大本営「島嶼守備要領」伝達。水際防御(上陸阻止)→航空決戦+内陸防御に転換。航空決戦を重視) | ||

| 8.25 | 連合軍、パリ解放 | ||

| 10.13 | 関東地区担当の東部軍司令部が沿岸築城(砲台・レーダー基地)開始命令 | ||

| 10.17 | 米軍、フィリピン・スルアン島上陸 | ||

| 10.18 | 大本営「捷1号作戦」(フィリピン方面、レイテ決戦)発動→本土での決戦準備が遅れる | ||

| 10.20 | 米軍、レイテ島上陸 | ||

| 10.23 | レイテ沖海戦(~26日まで) (神風特攻隊、初出撃。連合艦隊、壊滅) |

||

| 11.1 | 第36軍が防衛総司令官の隷下に入り作戦準備開始 内陸部に配置されたが、沿岸部砲台構築 |

||

| 11.8 | ローズヴェルト、米大統領選挙で史上初の4選 | ||

| 12.15 | 米軍、ミンドロ島に上陸 | ||

| 12.16 | ドイツ軍、ベルギー北東部アルデンヌで連合国軍に最後の反撃(バルジの戦い) | ||

| 12.18 | 大本営が密かにレイテ決戦を断念し、ルソン持久戦へと方針転換。本土決戦に関心 | ||

| 1945 | 1.17 | ソ連軍、ワルシャワ占領 | |

| 1.20 | 大本営「帝国陸海軍作戦計画大綱」(初秋までの本土・朝鮮の作戦準備を定める。参謀本部はあらたに150万人動員を計画) | ||

| 2.4 | 米・英・ソ、ヤルタ会談 | ||

| 2.6 | 大本営が部隊の組織改編 (軍管区司令部〔軍政〕と方面軍司令部〔決戦任務〕の二本立てに) |

||

| 3.7 | 米軍、ライン河を渡河 | ||

| 3.16 | 大本営陸軍部「国土築城実施要綱」制定 (遅れていた陣地構築10月完成を促す) |

||

| 3.23 | 政府「国民義勇隊の結成」閣議決定 (国民全体を軍隊の補助要員とするための措置) |

||

| 3.27 | 「軍事特別措置法」公布(5。5施行) (私有財産の軍用転化を合法化) |

||

| 4.1 | 米軍、沖縄本島に上陸 | ||

| 4.5 | 小磯内閣、総辞職 | ||

| 4.7 | 鈴木貫太郎内閣、組閣 | ||

| 4.8 | 大本営「決号作戦準備要綱」 (本土決戦=「決号作戦」。10月以降に関東南部か九州に米軍上陸を想定。関東は決3号〔第12方面軍〕、九州は決6号〔第16方面軍〕で準備。上陸阻止へ転換) |

||

| 4.12 | 大本営陸軍部「国民築城必携」配布 | ローズヴェルト死去.トルーマンが大統領に就任 | |

| 4.13 | 政府「情勢急迫セル場合ニ応ズル国民戦闘組織」閣議決定 (国民義勇隊は決戦時に参戦が決定) |

||

| 4.15 | 大本営、内地防衛部隊を再編成 (第1総軍・第2総軍・航空総軍に編成) |

||

| 4.20 | 大本営陸軍部「国土決戦教令」 (部隊の持久・後退を不許可。水際決戦、総特攻思想が高まる) |

||

| 4.22 | ソ連軍、ベルリン突入 | ||

| 4.28 | ムッソリーニ、パルチザンに処刑される | ||

| 4.30 | ヒトラー、総統地下壕で自殺 | ||

| 5.7 | ドイツ、無条件降伏 | ||

| 6.8 | 御前会議「今後採ルベキ戦争指導ノ大綱」決定 (本土決戦方針確認、実際の準備措置開始) |

||

| 6.10 | 地方総監府を全国8か所に設置 | ||

| 6.17 | 大本営陸軍部「国土築城実施要項追補」制定 | ||

| 6.18 | 東部軍管区司令官、8月以降に松代大本営が使用できるように工事実施命令 浜松空襲 |

||

| 6.20 | 参謀本部「本土決戦根本義ノ徹底ニ関スル件」 (沿岸配備兵団の持久・後退を禁止。玉砕強要) 静岡空襲 |

||

| 6.23 | 「義勇兵役法」公布即日施行 沖縄における日本軍守備隊の組織的抵抗の終了 |

||

| 7.7 | 清水空襲 | ||

| 7.17 | 「第1総軍決号作戦計画」「第1総軍決戦綱領」 | ||

| 7.28 | 米英中のポツダム宣言を日本政府、黙殺 | ||

| 7.31 | 清水艦砲射撃 | ||

| 8.6 | 広島に原爆投下 | ||

| 8.9 | 長崎に原爆投下 | ソ連、日本に宣戦布告し満州に侵攻 | |

| 8.14 | 日本政府、連合国にポツダム宣言受諾を通告 |

1945年8月末、連合国軍最高司令官マッカーサー率いるアメリカ軍は日本本土に進駐した。本土への空襲、原子爆弾の投下、ソ連の参戦を経て、日本は14日に降伏していた。

日本が降伏しなかった場合、アメリカ軍は日本本土に上陸して地上戦を開始することを計画していた。「破滅」を意味するダウンフォール(DOWNFALLoperation)という暗号名で呼ばれたこの作戦は大きく2つの作戦に分けられていた。ひとつは、1945年11月1日に宮崎海岸(宮崎)、志布志湾および吹上浜(鹿児島)の3地点から上陸して南九州に航空機の基地を確保するオリンピック作戦(OLYMPICoperation)である。オリンピック作戦は、翌年3月1日に九十九里浜(千葉)と相模湾(神奈川)より関東平野に上陸して首都・東京の制圧を目指す、もう一つの作戦であるコロネット作戦(CORONEToperation)に備えることを目的としていた。ダウンフォール作戦は、すでに1944年にはアメリカを中心に原型ができあがっていた。1945年になると、作戦の見直し、装備や食料の備蓄が進んでいく。

1945年5月末、アメリカ統合参謀本部は「ダウンフォール作戦計画」を正式に認可した。まず、「オリンピック作戦司令」が発令され、最高指揮官にはマッカーサー陸軍大将が選ばれた。

オリンピック作戦においては、主力である陸軍の第6軍57万人(戦闘要員34万人と支援要員23万人)が、上陸部隊として投入される計画だった。侵攻前から、第3艦隊、第5艦隊、極東航空軍、第8航空軍および第20航空軍による、絶え間ない艦砲射撃や空襲といった緊密な上陸支援が予定されていた。上陸後の各部隊は、海と空からの支援を受けながら北上して南九州を制圧する。そこにB29などの航空機基地や海上封鎖のための海軍基地を設営して、コロネット作戦に備える予定だった。

コロネット作戦では、陸軍の計画によると、第1軍と第8軍が空海の支援の下で、九十九里浜と相模湾から上陸して、東と西からの挟み撃ちで東京を占領する予定だった。一部は北上して南北のルートを断ち、日本の増援部隊を阻止する。上陸開始日の兵力は52万人(戦闘要員36万人と支援要員16万人)、その後のヨーロッパ戦線からの再配備を含めた総兵力は100万人以上ともいわれている。侵攻前の180日間、東京湾一帯の防御陣地を艦砲射撃と空襲で壊滅させておく計画もあった。

沖縄戦末期の6月18日、トルーマン大統領が主宰した戦略会議において、オリンピック作戦は最終的に承認された。「沖縄では将兵に35%の死傷者が出た」という報告を受けたトルーマンの懸念は、アメリカ軍の被害予測であった。しかし、議論の末に「日本本土侵攻では、第2の沖縄が再現されないように望む」と述べ、統合参謀本部の計画にゴーサインを出したのだった。一方のコロネット作戦は保留状態にされた。死傷者数はオリンピック作戦のみで13万人、コロネット作戦を合わせると19万人、事故や病気による死傷者まで入れると25万人を超えるという想定もあったからである。

7月に入ると、オリンピック作戦の準備行動が開始された。第3艦隊は7月10日の東京を皮切りに8月15日まで艦載機空襲と艦砲射撃を行った。7月30日には浜松や蒲原が、31日には清水が攻撃を受ける。沖縄に前進基地を確保した極東航空軍は、7月29日の枕崎から8月12日の宮崎までの短期間で南九州の主要な都市を焼き払った。日本軍の飛行場を無力化し、輸送網と都市を破壊しておくためである。7月から8月にかけて、陸海軍の各指揮官と部隊、艦隊、航空機、そして物資が続々と沖縄に到着しつつあった。

7月16日、最高の国家機密として進められていた原子爆弾が完成した。ポツダム会談に出席していたトルーマンは、本土侵攻作戦によって失われる多くの「若いアメリカ人の命を救」い、ソ連も牽制できる手段として、原子爆弾の使用を決断する。26日、日本に降伏を求めるポツダム宣言が出された。8月6日と9日に2発の原子爆弾が投下されて間もなく、日本は降伏する。その一方で、原爆の投下後も、空襲を含むオリンピック作戦の準備行動は、15日に戦闘中止命令が出る直前まで断続的に続けられていた。

ダウンフォール作戦と並行して、日本の早期降伏や突然の崩壊の可能性を想定した作戦もアメリカ軍は計画していた。ブラックリスト作戦(BLACKLISToperation)という暗号名のこの作戦は、1945年4月頃から計画され、7月にはマッカーサーによる原案が完成していた。そこには、本土上陸前に日本が降伏した場合に、東京などの重点地域から順に3段階に分けて占領を進めること、アメリカ軍の単独占領であること、間接統治の方法を採ることなど、本土や朝鮮半島の統治に関する基本的な考え方や手順が示されている。占領軍の総兵力は日本本土が72万人、朝鮮が11万とされた。糸魚川(新潟)と小田原(神奈川)を結ぶ線より東を第8軍が、静岡を含む西は第6軍が占領する計画だった。

【証言⑦】

青嶋茂大尉(あおしま しげる)について

※写真をクリックすると拡大表示されます。

| 年月日 | 青嶋茂さんの年譜 | 写真 |

|---|---|---|

| 1914.11.3 | 清水に生まれる | |

| 1932.3.4 | 静岡県立庵原中学校卒業 | |

| 1937.3.30 | 中央大学専門部法学科卒業 | ① |

| 1937.7.7 | 日中戦争 | |

| 1938.1.10 | 現役兵として歩兵第34連隊補充隊(静岡)に入隊。第1機関銃中隊に編入 | |

| 1938.5.1 | 幹部候補生に | |

| 1938.7.1 | 上等兵に | |

| 1938.7.18 | 甲種幹部候補生に | |

| 1938.9.1 | 豊橋陸軍教導学校に入校。伍長に | |

| 1938.12.1 | 軍曹に | 1939.3.9 | 豊橋陸軍教導学校卒業帰隊。曹長、見習士官に |

| 1939.4.15 | 神戸港から中国・塘沽港上陸. 独立歩兵第15大隊に転属 |

|

| 1939.4.19 | 山西省・湯泉着.第3中隊附に | |

| 1939.4.20 | 岩会着.正太線南北地区の警備 | |

| 1939.6.24 | 士官勤務を命ぜられる | |

| 1939.8.23-31 | 平定地区8月粛正討伐に参加 | |

| 1939.11.16 | 歩兵少尉に.予備役編入、引続き臨時召集 | |

| 1940.1.13-1.20 | 平定県測魚鎮付近討伐に参加 | |

| 1940.1.27-2.3 | 新編第2師掃滅戦参加 | |

| 1940.2.7-2.8 | 平定県大石門口付近の戦闘に参加 | |

| 1940.3.22-3.24 | 皐落鎮付近共産軍掃滅作戦に参加 | |

| 1940.4.8-4.28 | 春季晋南作戦に参加 | |

| 1940.4.29-5.20 | 郷寧作戦に参加 | |

| 1940.5.21-6.4 | 臨汾付近の警備 | |

| 1940.6.7 | 平定着.石太線南北地区の警備 | |

| 1940.8.20-8.31 | 石太線反抗作戦に参加 | ② | 1940.9.1-9.18 | 第1期晋中作戦に参加 | 1940.9.15 | 少尉に | 1940.12.21 | 急性腎臓炎により陽泉陸軍病院に入院 | ③ | 1941.1.13 | 石門陸軍病院、北京陸軍病院に転送 | 1941.8.1 | 中尉に | ④ |

| 1941.8.15 | 国内の病院に送還のため塘沽港出帆 | |

| 1941.8.19 | 宇品港上陸.歩兵第33連隊(津)に転属 | |

| 1941.10.1 | 軍備改変により歩兵第151連隊(津)に充用 | |

| 1941.10.9- | 京都、東京、津陸軍病院に入退院 | |

| 1941.12.8 | 太平洋戦争 | |

| 1943.11.9 | 召集解除 | |

| 1944.11 | 軍需工場に勤務、静岡市にて結婚 | ⑤ |

| 1945.3.15 | 臨時召集により歩兵第34連隊補充隊に応召.第1機関銃中隊附に | |

| 1945.4.1 | 歩兵第410連隊(清水)第6中隊長に | |

| 1945.8.20 | 大尉に | |

| 1945.9.21 | 名古屋師管区歩兵第2補充隊に転属 | |

| 1945.10.13 | 召集解除 / 御殿場に転居 | |

| 1947 | 長男誕生 | |

| 1948.8.1 | 食糧配給公団御殿場支所に就職 | |

| 1950 | 次男誕生 | |

| 1953.11.17 | 御殿場市にて死去 |

※写真をクリックすると拡大表示されます。

体験画 静岡空襲

体験画

清水空襲、艦砲射撃

この時投下されたのは、M69焼夷弾とM47焼夷弾が合計787トン。約2時間で市街地5.9㎢ (米軍が目標とした市街地の66% )が焼失し、1800人以上の命が奪われました。

6月19-20日の第2回中小都市空襲では、静岡のほか豊橋・福岡も目標とされました。

静岡リト・モザイク

1945年2月に作成された静岡市街地のリト・モザイク(石版集成図)。

米軍は、どの地点を攻撃すれば最も効率よく市街地を焼き払うことができるかを分析し、決めた。この点を「爆撃中心点」とよぶ。

静岡市の爆撃中心点は本通と呉服町の交差点に設定されていた。

この点を中心に半径1.2㎞の円を描き、円内に投下焼夷弾の半量が着弾すれば、静岡市の主要部分は壊滅すると考えていた。

7月6-7日の第6回中小都市空襲では、清水のほか千葉・明石・甲府も目標とされました。

また、7月31日未明の艦砲射撃は清水の人々を恐怖に落とし入れました。相生町、松原町、中町、美濃輪、下清水が被害を受け、44人が犠牲になりました。

清水リト・モザイク

1945年3月に作成された清水市街地のリト・モザイク。

清水の爆撃中心点は巴川と東海道線の交差する地点に設定された。

静岡・清水は1944年の暮から敗戦までの間に米軍による空襲と艦砲射撃を26回受けています。1945年4月4日の三菱重工業静岡発動機製作所(軍需工場)をターゲットとした空襲は目標をはずれ、住民に多くの犠牲者を出しました。静岡・清水両地区で194人の命が奪われたのです。